|

|

|

|

|

掛川の文化教室

78%KAKEGAWA Vol.47 1984年2月号掲載 |

|

|

|

|

2月と言えば一年中で最も寒い月。身も心も引き締まって、何かをやるには丁度良い時期ではないでしょうか。寒いからと言ってコタツに入ってテレビばかり見ていないで、持て余した時間を有効に使い�、自分自身に何か身につくことを始めましょう�。今月号では、市内にある陶芸、手工芸の教室から、実生活に直接結びつく料理、編み物などの教室を訪ねてみました�。どこの教室も正月明けは出足が悪いようでしたが、学校の教室と違って、それぞれに目的を持って来ている人とか�、好きでやっているので、みなさんとても楽しそうでした�。それにしても掛川は、こうして調べ手見ると、花嫁修業のための教室が多くて、趣味の教室とかスポーツ教室などが少ないですね。改めて感じさせられました�。出来るだけ掲載漏れのないようにしたつもりですが、掲載漏れがありましたらお詫び致します�。 |

|

|

|

陶芸

|

|

|

極めれば奥の深い陶芸

実績として確実に作品が残っていくものの中に陶芸がある�。細谷にある陶房「土ぼけ」では、毎週金曜・土曜日の2日間を一般の人達に工房を開放している�。但し会員制になっていて、一度入会すれば期限がなく、結婚や出産、転勤などの事情でやむなくやめていく人以外は殆どやめていく人はいない。長い人では陶芸教室を始めた頃から4年間も通い続けている人もいる。

受け入れ側が1日に10人が限度のために定員が2日間で20人と少なく、誰でも自由に入会できないのが残念�。現在の会員は23才から63才までの方々。今ならあと4名ぐらいが入会できそうです�。入会金12,000円を払えば、後は月々4,000円の月謝で住む。材料費も込みで、出来上がった作品は全て持ち帰ることが出来ます。

陶芸は�。形を作っていく楽しみ�、釉薬で絵を描く楽しみ、粘土に彫刻する楽しみがあったりで、楽しみも巾が広い。(絵を描くには墨絵の技法や油絵の技法も使います�。)中には3種類もの土を使い�、一枚一枚貼り合わせて縞模様を出していくものもあったりで、流儀にとらわれない「土ぼけ流」が会員にはうけているようだ�。

陶芸は、その形や色、作り方など常識にとらわれることなく、思い思いの発想で作り出せるため極めれば奥が深く�、一度その魅力に取り憑かれたらなかなかやめられない。

初めは何段階かに分けて、簡単なもので作り方の基礎を身につけていく�。轆轤(ろくろ)を回すところまで行うが、これは難しくて、素人ではなかなか上手く出来ないようである。

ここまでは先生の指示に従って行い、それ以降は自分の作りたい物を自由に作ることが出来る�。粘土を練り形を作ってからの素焼きは土ぼけで行ってくれるので、図柄を描いたり彫刻を施したりしてオリジナリティを出していくことに没頭出来る。センスが光る行程でもある。最後の焼きも土ぼけで行ってくれる。

出来上がった作品の使い途もまた楽しみの一つである。使わないで自宅に飾っている人�、プレゼントしてしまう人�、今まで使っていた食器を少しずつ処分して、自分の作った食器で食卓に彩りを添えている人�、嫁入り道具にと、せっせとため込んでいる人など様々である。同じ色と形の物をセットで作る場合が多いので、どんどんと貯まっていく。

可愛らしい人形の花瓶を作っていた石川さんにお伺いしました�。

・何年ぐらいやっているんですか?

「もうじき、3年になります。」

・この作品はどの位掛かったのですか?

「3日間ぐらいで形を作って、今日素焼きが出来たもんですから、絵を描いているんですけど…。ですから4日間ですか…。」

・かなり苦心作のようですが…。

「荘ですね、顔のあるものは可愛いくないといけないので、難しいですね。」

・すべてご自身でデザインされるんですか?

「いえ、先生の盗作が多いです�。」

今では自宅で手軽に焼ける窯も市販されており、基本を覚えれば趣味として一生続けていくことも可能な陶芸�。そして、年齢性別に関係無く興味のある人ならスムーズに入り込める分野でもある。

土ぼけは、金曜日か土曜日のどちらか都合の良い日の、朝10時から夜7時までの間なら、好きなときに来て何時間でもいられる�。中には弁当持参で工房に来る人もいるという。

陶房「土ぼけ」掛川市細谷1521 電話:0537-26-0689 |

|

|

|

|

|

|

広い工房なので作業がはかどります。 |

|

|

|

|

|

左3番目が石川さん。 |

|

|

|

|

|

形を作るのは意外に難しいのです。 |

|

|

|

|

|

ベテランの轆轤作業の手さばきを真剣に見ています。 |

|

|

|

|

料理

|

作る楽しみ、食べる楽しみの料理教室

人間にとって「食べる」ということは、生きていく上で欠くことの出来ないことであると同時に、毎日の生活の中での楽しみの一つともなっている。同じ材料を使っても�、作る方法や味付けの仕方ひとつで様々な変化が出る�。どうせ食べるのなら「より美味しいものを…」と、望むのが人間の本性である�。にも関わらず、調理する側からすれば、本を見ながら工夫したり研究することの面倒くささが先に立ち、中々おいしい料理は出来上がらない�。しかし、調理の基本さえ掴んでいれば、料理をするということはとても楽しい事である。

最近では、スーパーや食料品店でお惣菜や冷凍食品、インスタント物が豊富に出回っているせいか、料理教室に通う女性も年々減少傾向にあるとのこと。ここ掛川クッキングスクールでも、創立当時の15〜16年前は戦後のベビーブームもあってか、とにかく教室に入りきれないほどの応募があったが、やはり年々減少の傾向にある。

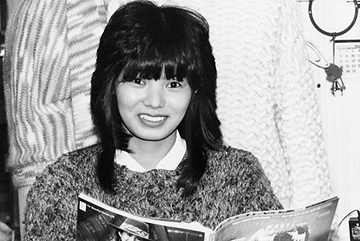

今日は(1月10日)今年に入って初めての授業ということもあって二人だけの淋しい授業となってしまったが、普段は一回で15〜16人の生徒さんが学んでいる�。通ってくる生徒は、すでに結婚が決まっている人とか、結婚して料理の必要性を感じて通い始めた人が大半だそうです。

ここのスクールでは家庭用のお惣菜が中心で�、洋風・和風・中華料理やデザート�、サラダなど日常の食事として手軽に出せる料理を実習で学ぶ�。月4回の授業には必ず3品の料理実習が盛り込まれている�。今日のメニューは鶏肉のシチュー、オムライス�、白菜のチーズドレッシングサラダでした。作り終わった後には実食!食べる楽しみも残っています�。

本科は1年コースで、寒い時には温かい料理を、お正月前にはおせち料理をというように四季に合わせた料理を基礎から教えてくれる�。そして、本科の献立が2年周期で行っているため、2年目からは研究科生として引き続き授業が受けられる�。

近年では電子レンジなどが普及したため簡単に調理ができるように思われているが、実際には基礎ができていないと利用価値が半減。5〜6年前に電子レンジの専門料理を主体に行ったことがあるが、やっぱり基礎ができていないと電子レンジも使いこなせないことが判り中止した�。

今日料理教室に来ていたお二人に感想を聞いてみました�。

主婦の藤原さんは通い始めて1年半の研究科生。「本を見ながらなら、かなり出来るようになりました。以前は本やテレビを見ても、実際に材料を使ってやらないと判らないところがあって、やる気が起こらなかったんですけど、今はもう、大さじ、小さじとかグラム数にも慣れましたから…。家族は前よりも変化のある料理が食卓に並ぶので『行きなさいよっ』って、勧めてくれます。今までがヘタ過ぎた殻、アハハハ…。」

21才になるケイコさんは、まだ独身ですがもともと料理が好きで通うようになり増した。「今月でちょうど一年です�。料理が好きだったし、ちょうど会社の先輩がこちらに来ていたので『それじゃあ一緒に行こう』ということになって始めました�。レパートリーも増えました�。花嫁修業のひとつですね。料理は、休みのときや暇なときには家でも作ります�。」

週一回の授業は火・水・金のうち都合の良い日を選べる。入学金が6,000円で、授業料が3,500円、材料・光熱費が3,500円で、合計一ヶ月7,000円が必要です�。尚、掛川クッキングスクールでは、草月流生け花教室も行っていてスクールの生徒は入会金が免除になります�。

掛川クッキングスクール 掛川市仁藤 |

|

|

|

|

|

|

いつもは15〜16人ぐらいでワイワイガヤガヤ。 |

|

|

|

|

|

2人でも4人分作ります。 |

|

|

|

編み物

|

いつでも手軽にできる手編み

今年は、既製品の中にも手編みのセーターがかなり出回っている。ちょっと値段が張るのが痛いが、暖かくてざっくりと着られるということが人気の理由のようだ。手編みのセーターなら流行に左右されることなく長期間着られるし飽きてきたら作り直しもきく。

自分で編むとしたら、手間や毛糸代を考えると決して安い物では無いけれど、自分の体型にあわせて好きなデザインや色が選べるし、手間が掛かった分だけ愛着も湧く。家でもちょっと手の空いた時に手軽に編める野で、少し編み物教室に通って基礎だけでも覚えておくと便利。

編み物は手軽に出来るので、本を見ながら始める人も多いが、基礎が解っていないと途中で解らなくなって投げ出してしまう人や�、不格好だからといってタンスの肥やしになってしまうことも多い�。

編み物教室では、ほとんどの所で機械編みと手編みの両方をやっていて、自分の好きな方を専攻出来るようになっている。最近の若い女性は、棒編みを希望している人が多く、そのほとんどがセーター類を編みたくて入ってくるようである。

手編みは最初にかぎ針の基礎から始めていく。これは棒編みを希望している人でも�、かぎ針を覚えないと編むことが出来ないからです�。仁藤にある大石編物教室では、手編みは週一回、月四回のお稽古で、期間を決めずに、出来るようになればどんどん先に進んでいける。夜間は水曜日か金曜日のどちらか都合の良い日を選び�、どちらも都合が悪ければ月・火・木の機械編みの人達と一緒に出来るように便宜を図ってくれる。入会金は3,000円、月謝は3,500円です。

機械編みは入会金5,000円で、月謝はコースによって異なります�。希望者には編み機も貸してくれますが、ほとんどの人が自分の機械に慣れるということで持込が多い�。

お母さんと一緒に通って来ている小沢千鶴さん(22才)は、去年9月から通い始めて今では棒編みに入っています�。「目標は、背が小さくて既製品だと袖が長すぎるので、自分のサイズに合ったセーターを作りたいと思っているんだけど…。デザインは本を見て自分の好きなのを選びます。今編んでいるセーターは、2月いっぱい位までには作り上げたいと思っているんですが…。せめて冬が終わる頃までには…。たぶん来年用ですね。」

松浦直子さん(23才)は今月でちょうど一年目。残念ながら今日着ているセーターは自分で編んだものではありません。「まだ自分で編んだのは、セーター一枚とサマーセーター一枚、あとはベストとかストールだけ。やっぱり買ったものとは違いますね。また、人にプレゼントしたことはないけど、よく友だちから注文がはいりますよ。ハハハ。」

大石編物手芸教室 掛川市仁藤10-15 電話0537-22-6582 |

|

|

|

|

|

|

|

編み物教室の生徒さん達。 |

|

|

|

|

|

小沢さん親子 |

|

|

|

|

|

自分の物を編むので精一杯と、松浦さん。 |

|

|

|

煎茶

|

|

|

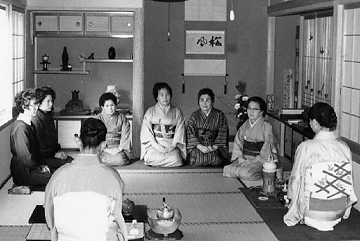

日常生活の中で役立つ煎茶道

煎茶道というのは、江戸時代に煎茶の製法が発達して、抹茶より手軽に飲めることから人気が高まり始まったもので、格式にとらわれず、茶の香りと味を楽しむ風雅な道である。この煎茶は日本人の嗜好に最も適している飲み物とされ、一日に何回も飲まれている�。

煎茶道・松月流では、この日常何時も飲んでいる煎茶の美味しい入れ方とそれに付随した行儀作法を教えてくれる�。作法とか形式は抹茶と似ているところもあるが、やはり家庭や会社で出したり出されたりする回数が圧倒的に多い煎茶の道を、多少なりとも知っておけば、日常生活の中で役に立つのではないのでしょうか。風流さを好む人にも充分満足感が得られます�。

松月流の松井安江先生は「よく会社などを訪問しますと、女子社員の方がお茶を入れてくれますが、湯飲みを持つと熱くて持てないんですね。そんなの飲んだらやけどしてしまいますよ。本人は茶托にのせて持ってくるのでわからないけれど、もう少し配慮が欲しいですね。せっかくのおいしいお茶も、入れ方次第で台無しです。こんなこと知っていそうなもんだと思うようなことを知らない。だから、ここでは本当に常識的なことを教えます。私らはこの世の空気を吸っている時間が長いというだけで、自然に吸収していることがあるわけですね。それを若い人達に知ってもらおうと思っています。」と言う。

お稽古は木曜日か土曜日の昼間。夜間を希望する人は木曜日のみ。(木曜の夜はほとんどが若い女性で占められている)月3回で1回1,000円。入会金は1,000円です。大体6年間続けると松月流の看板がもらえます。ここではお茶の他に詩吟も行っています。

煎茶道「松月流」松井安江さん 掛川市肴町

|

|

|

|

|

|

|

まずは、お手並み拝見。 |

|

|

|

|

|

日常で役立つばかりでなく、風流さも味わえます。 |

|

|

|

|

|

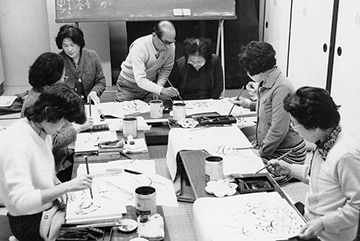

二度と筆を付けない一筆書き

墨と和紙を使った水墨画は、見ているだけでも心落ち着くものがあり、一筆で濃淡を出してしまう技術は、油絵とは全く違った趣を醸し出している。

水墨画の技法には破墨(はぼく)と發墨(はつぼく)とがあり、破墨は墨の面を濃度の異なる墨で立体感を表現していく方法で、發墨というのは輪郭線を無視して画面に墨を注ぎ、その墨のからまりから濃淡をつけていく方法。

大国屋カルチャーセンターの中で行われている水墨画教室は、破墨という方法を用いている。これは調墨技術が大切な要素となっており、淡墨、中墨、濃墨の順に筆に染み込ませていく。こうすればどこが境かわからなくなって自然に濃淡が出るようになる。また、一筆描きは、一度描いたところは二度と筆をつけないことが鉄則となっている。

ここの水墨画教室では、テキストを元に模写をし、テキストの作品を発行している所に郵送して評価をして貰うようになっている。流派は南画(文人画)です。

南画の特長は、山水、花鳥人物が多く、気品を尊び、絵と詩をうまく融合させて書画一体のかおりをうまく漂わせている傾向のものが多い。同じ作品の中に文字を入れるという共通点もあるため、書道から水墨画の道に入る人もあり、また、水墨画の心得のある人は、書道の中にも濃淡が出せるようになり、文字に一段と趣が加わるようになる。

老後の趣味として続けたいという加藤さんは、通い始めて3年になる。「始めたきっかけは、何か趣味を持ちたいと思っていたときにあるきっかけで先生と知り合い『やってみないか』と誘われて、仲間5人が集まって始めたんですけど、一人去り、二人去り、今は私一人が残ったんですよ。みなさん家庭を持っているので、なかなか夜は出られないんですね。長く続けることは大変ですが、でも人に『何か趣味はありますか』って聞かれたときに、何も無いと答えるのはイヤですからね。これからも続けていくつもりです。」

教室は月2回、第2、第3木曜日の午後6時〜8時まで。入会金は無しで、月謝が2,000円(教材費は別)です。

大国屋カルチャーセンター 掛川市栄町 電話0537-22-3225

※水墨画教室の他に、日本刺繍、茶道、生け花、着付け教室があります。 |

|

|

水墨画

|

|

|

|

|

|

|

|

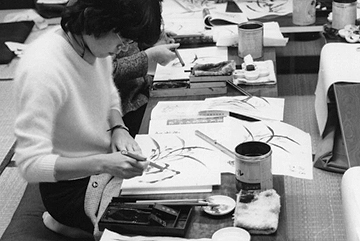

絵心が無くとも模写から始めるので上手く描けます。 |

|

|

|

|

|

|

|

古典美術工芸

|

|

伝統を守り続ける古典美術工芸

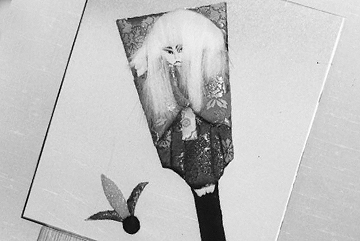

御殿から上流社会へ、やがて庶民へと広まった格調高い古典美術工芸の数々を教えてくれるのが、扇手工芸教室。

押絵、御殿鞠、つまみ画、葛布彩芸、木目込みなど、創作図案から作り方までを教えてくれる。自分のやりたい物を自由に選べるから、押絵なら押絵だけ、御殿鞠なら御殿鞠だけでもよい。

押絵は羽子板などにも使われ、その立体感と材料の絹の持つ華麗さがより優雅さを感じさせてくれる。材料は先生が京都まで出かけて行って、骨董品屋やボロ市などで、正絹の生地を買い求めてきたものを使う。生地は、なるべく古い物の方が味わい深い作品が出来上がる。

市販の物で材料がパック詰めになっている半製品ものがあるが、ここではそういった物は一切使わない。他の教室ではほとんどがそういった既製品を使うので、材料費も3倍ぐらい掛かってしまうそうだ。扇手工芸教室でおこなう創作図案の本格的京仕立ての押絵は全国でも4〜5軒しかなく、古典美術手工芸の原点を教えてくれる貴重な教室のひとつでもある。

所狭しと壁に掛けられた作品の数々は、どれも味わい深い見事な作品です。糸は使わず、型紙を切って綿を詰め、その上に布をかぶせて、糊とアイロンで一つ一つ仕上げていく。

押絵は押絵そのものが縁起物とされているので、御祝い用のプレゼントにしても喜ばれます。特に御祝い物として恵比寿とか連獅子を買っていく人も多いようです。

昨年の7月から通い始めているという岡本さんと、通い始めて4ヶ月目という杉山さんは欠席がゼロの真面目生徒さん。岡本さんは「手間が掛かっているから、自分の作った物は人にはあげたくないですね。今度あげるよって約束しても、なかなかあげられない。家へ帰って並べては見ています。やり始めるとなかなかやめられませんね。」と、自分の作った作品に至極満足そうです。

教室は毎週火曜日午前9時半〜11時半、午後1時半〜3時半、午後6時半〜8時半(夜間は第2・第3火曜日のみ)の3回。入会金2,000円と毎月2回2,500円と材料費が必要。材料費は作る物によって違い、500円位から。なお、3回目からは授業料が1回につき1,200円になる。

扇手工芸教室

掛川市中央1丁目(火曜日のみ)

静岡市中田2丁目6-6 電話054-283-5610 |

|

|

|

|

|

|

細かい作業なので女性向きかも。 |

|

|

|

|

|

御殿鞠も伝統工芸のひとつです。 |

|

|

|

|

|

生徒の岡本さんの作品の羽子板。 |

|

|

|

|

|

先生が作るとこのような手の込んだ物でも、一日に3個も出来てしまう。 |

|

|

|

文化教室の一覧

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 種類 |

教室の名称 |

流派・内容 |

|

| 陶芸 |

陶房土ぼけ |

|

| 陶芸 |

植村陶房 |

|

| 料理 |

掛川クッキングスクール |

|

| 写真 |

全日写連掛川支部 |

|

| 日本刺繍 |

大国屋カルチャーセンター |

|

| 古典手工芸 |

扇手工芸教室 |

水宝流 |

| 編物 |

青島編物教室 |

手編・機械編 |

| 〃 |

編物教室ふじた |

手編・機械編 |

| 〃 |

新町本所川嶋あみもの教室 |

手編・機械編 |

| 〃 |

堀井編物教室 |

手編・機械編 |

| 〃 |

若葉あみもの教室 |

手編・機械編 |

| 〃 |

大石編物手芸教室 |

手編・機械編 |

| 洋和裁 |

すみれ文化教室 |

|

| 水墨画 |

佐々木鉄心水墨画教室 |

|

| 〃 |

大国屋カルチャーセンター |

|

| 絵画 |

南美術教室 |

水彩・油絵 |

| パソコン |

掛川電気商会 |

パソコン入門 |

| オフコン |

富士システム・ラボ |

業務用パソコン |

| 二輪車 |

ヤマハテクニカル教室 |

|

| 空手 |

掛川拳心会 |

千唐会 |

| 剣道 |

掛川拳心会 |

|

| 音楽 |

兵藤楽器点(エレクトーン、ピアノ、フルート) |

ヤマハ音楽教室 |

| 〃 |

兵藤楽器店(ギター、バイオリン) |

ヤマハ音楽教室 |

| 生花 |

サンフラワー |

池坊 |

| 〃 |

サンフラワー |

小笠原流 |

| 〃 |

本多花店 |

松月堂古流 |

| 〃 |

大国屋カルチャーセンター |

池坊 |

| 〃 |

石山みつ |

池坊 |

| 〃 |

生花教室水谷 |

専正池坊 |

| 〃 |

草月流いけ花教室 |

草月流 |

| 〃 |

鈴木ヤエ子 |

古流・松寿会 |

| 〃 |

松井いけばな教室 |

池坊・一翠会 |

| 茶道 |

松井いけばな教室 |

宗偏流 |

| 〃 |

石山みつ |

表千家 |

| 〃 |

大国屋カルチャーセンター |

裏千家 |

| 煎茶道 |

松月流 |

松月流 |

| 着付 |

日本きもの学苑掛川第一支部 |

手結び |

| 〃 |

花園学苑 |

手結び |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|